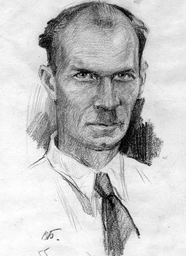

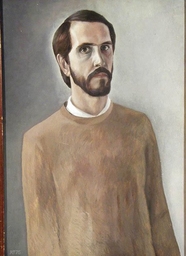

Баландин Владимир Михайлович

Художник народного промысла: резчик по кости

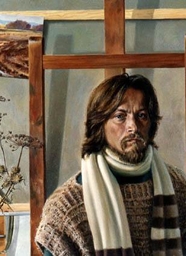

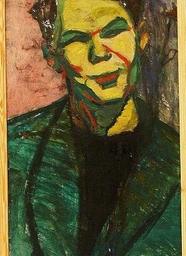

Как художник Владимир Михайлович Баландин сформировался в 70-е годы, когда русское декоративно-прикладное искусство переживало небывалый расцвет, подъём во всех своих отраслях. Тогда в селе Ломоносово по-прежнему создавали свои произведения выдающиеся мастера А. Е. Штанг, А. С. Гурьев , Н. Д. Буторин, Н. Д.Осипов. Они обогатили традиционное холмогорское искусство новаторскими чертами, которые воспринял мастер.

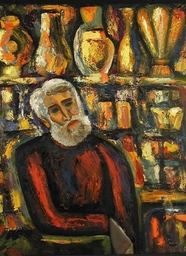

В. М. Баландин и учится, и творит, и собирает библиотеку по истории мирового прикладного искусства, особенно древнерусского и византийского. Не порывает связей с Архангельской землёй, с Холмогорами, закончил школу художественной резьбы по кости в селе Ломоносово и его сын. Большое влияние, думается, оказывают на художника непрерывающиеся связи с Петербургом, с Эрмитажем и Русским музеем, в которых хранятся его работы. В Русский музей он впервые попал ещё будучи школьником, в практике обучения которых были поездки в Петербург с целью ознакомления с архитектурой, музеями города на Неве и знаменитыми пригородами. Позже Владимир Михайлович бывал здесь не раз.

Баландин обращается к широким художественным пластам декоративно-прикладного искусства XVIII века, древнерусского и византийского искусства. Звучат в его творчестве и ноты классицизма. В его работах органично существуют формы предметов, образный строй и декоративные мотивы орнаментики, возникающие под воздействием этих мощных традиций в их современном прочтении. Об этом говорят сами произведения. Это и женские туалетные гарнитуры, очаровательные миниатюрные коробочки, гребни, шкатулки, чайницы, созданные для украшения повседневного быта, и произведения, заключающие в себе большую историческую и гражданскую тему - вазы и кубки. Это и скульптурные произведения: шахматы, настольные фигуры, а также традиционные для холмогорского искусства подчасники – маленькие архитектурные шедевры в стиле русского классицизма.

Собственно холмогорский период в творчестве Баландина завершает ларец из простой кости с ажурной резьбой и гравировкой «Охота» (1980 г.) из собрания Русского музея. Своими размерами, строгой формой с откидной крышкой, он следует формам ларца-теремка XVII – начала XVIII века, но по сравнению с прототипами ларец «Охота» более монументален, массивен. Расположение декоративных пластин, сюжет, развивающийся, начиная с пластины на крышке, и переходящий на стенки ларца, - пример нового творческого подхода к декору вещи. Выразительный, законченный в своём содержании мотив, миниатюрная картина, выполненная в невысоком рельефе, реалистичная и вместе с тем настолько обобщённая, что естественно сочетается с классическими раковинами «рокайль» и стилизованными деревьями по сторонам пластины в духе XVIII века.

Рассматривая произведения В. М. Баландина, мы можем проследить, как художник время от времени вновь и вновь возвращается к любимым сюжетам и мотивам и, решая содержательную сторону произведения, находит новые краски, интонации как в самих изображениях, так и в оформлении предметов.

Очень интересен в этом отношении портсигар «Охота», выполненный в 1983 г. Форма его лаконичная, квадратная, со сценами охоты, известными ещё в XVIII в. У Баландина в традициях этого времени изображены земля, деревья, птицы. Но отсутствует обязательный мотив завитка «рокайля». Образы оленя и охотника имеют интересное развитие в скульптурно-пластических решениях декоративной вазы «Охота на оленя» (1988 г.).

Интересно использование художником традиционных образов в их современном преломлении. Например, решение такого предмета, как гребень. Сам орнамент прорезных узоров, в основе которых лежит классический холмогорский завиток гребенчатой раковины, в творчестве Баландина разнообразится от произведения к произведению. Почва для свободного развития холмогорского орнамента была подготовлена его предшественниками и старшими современниками. Мотивы завитков обновляются, не старея и не надоедая. Наоборот, они радуют своей типологической узнаваемостью, родственной принадлежностью к трехсотлетней традиции. Учитывая широкий круг традиций, на которые опирается художник, его искусство можно признавать не только холмогорским, но и определять более ёмко, как искусство северорусской резной кости, прилагая это понятие, введённое в науку И. Н. Ухановым, с полным основанием к произведениям В. М. Баландина.

Отблески византийского искусства мы чувствуем в решении вазы «Сказочная» (1993 г.). Великолепие орнаментации древнерусского стиля чувствуется в программных произведениях художника: ваза «Слово о полку Игореве»(1986г.), стопа «Русь»(1989 г.), ваза «Куликовская битва»(1992 г.). Каждое произведение – большое достижение мастера, владеющего всеми тайнами собственного ремесла и законами построения образа вещи – вазы, стопы, с тонким ощущением драгоценного материала кости, с которым он работает.

Когда Баландин работает в технике рельефной резьбы, он следует двум принципам: реалистическому - в передаче живых тел человека, животного, и декоративному – в организации их расположения на плоскости. Уверенно чувствует себя художник и в работе над круглой миниатюрной скульптурой. Примером могут служить навершия ваз и шахматы: «Царство Нептуна»(1976г.), «Океан»(1990, 1996гг.). Объёмная резьба органично входит в круг технических приёмов холмогорских мастеров. Под резцом Баландина она достигает большого совершенства в передаче красоты обнажённого тела человека в его естественных движениях. Это настольные украшения «Наяда» и «Тритон»(1992 г.), шахматные фигуры морских существ. Стилистически все эти искусно вырезанные из кости миниатюры решаются художником в традициях европейского искусства XVII XVIII вв., в традициях скульптур в садах с их знаменитыми водоёмами и фонтанами.

Кроме перечисленных произведений художник создаёт отдельные станковые скульптуры. Таковы миниатюрные 6-7 сантиметров высотой: «Новая игрушка», Давай расчешусь!»(1989 г.) и «Лёгкий пар» (1991 г.). Эти произведения по их содержанию можно определить как добрую шутку. Они натуралистичны и вместе с тем шаржированы.

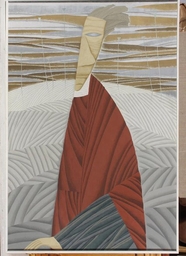

В 2000-2002 годах Баландин снова обращается к круглой скульптуре, заявляя о серьёзности творческой задачи. В технике объёмной резьбы из бивня мамонта он создаёт теперь иного типа вещи. Это действительно скульптуры высотой 16-25 сантиметров, требующие серьёзного содержания и продуманного убедительного композиционного решения. В качестве примеров рассмотрим несколько фигур.

Первая из них – «Кентавр со свирелью». Благодаря мощным формам человека-коня и напряжённой силе его сложного движения в пространстве скульптура приобретает полный внутренней экспрессии монументально-экспрессивный характер.

Другая конная скульптура – «Георгий Победоносец». Она строится на динамичной выразительности сложного силуэта всей группы, развёрнутой в одной плоскости. Всадник на вздыбленном коне, дракон у его ног, поражаемый копьём, - всё в движении, но лишённом грубой силы, которая чувствуется в кентавре. Красота этой группы одухотворённая, иконописная. И вся скульптура сияет чистой белизной кости.

И в заключение скажем о вазе «Посвящение Николаю Степанович Верещагину»(1995 г.). В старину мастера, чтобы подтвердить свой высокий статус, создавали так называемые шедевры. Свой шедевр создал и Владимир Михайлович Баландин. Он почти повторил форму вазы Верещагина «Времена года», поднесённой мастером Екатерине II. Но Баландин только в общих чертах воспроизводит образ этой вазы, её архитектурно-пластическое решение. Содержание же вносит своё - это прославление труда художника. На полусферической верхней части вазы в овалах рельефом вырезаны изящные аллегорические фигуры муз. Овалы соединены слегка изогнутыми полосами гладкой кости с надписями: «Красота», «Вдохновение», «Талант», «Мастерство». Венчает вазу изображение сидящего Аполлона-кифареда. Слава искусству! Мастер создал самостоятельное произведение одухотворённой красоты и высокого стиля.

Искусство Владимира Михайловича Баландина лишено суетного самоутверждения. Оно гармоничное, светлое и доброе.

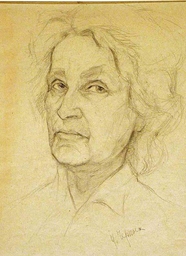

Н. В. Тарановская,

ст. науч. сотрудник Русского музея